De Mbaracayú a San Rafael, las áreas protegidas de Paraguay son más que refugios de biodiversidad: son territorios de memoria, donde comunidades preservan lenguas, rituales y conocimientos ancestrales. Entre guardaparques, líderes indígenas e investigadoras asoma una pregunta: ¿Cómo proteger el territorio cuando el modelo de conservación excluye a quienes lo habitan?

En el corazón verde de Paraguay, la resistencia tiene raíces profundas. “Benito Urugui es mi nombre”, dice el joven aché de la comunidad de Chupa Pou, en el distrito de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú. “Todos los nombres aché son de animales. Urugui es una gallina silvestre. Chevugi, el apellido de mi papá, significa tapir, y Fua’agi, el de mi mamá, mono”, cuenta con voz suave. Hijo de maestros y cazadores, nieto de sabios que curaban con frutos silvestres y rezaban en el monte, Benito aprendió que el bosque tiene memoria.

En su lengua, Chupa Pou significa “lugar nuevo”, aunque el sitio está habitado desde antes de la colonización. Según cuenta Benito, allí viven unas 600 a 800 personas del pueblo aché que aún mantienen sus prácticas tradicionales y su idioma. “Si no tenemos bosque, no podemos transmitir nuestras culturas y tradiciones”, expresa. Su voz es suave pero firme y resuena entre cantos de loros.

El bosque Mbaracayú huele a tierra húmeda y pindó. Cuando el sol se filtra entre las ramas de los árboles y escucha el canto del pájaro campana, Benito recuerda a su padre. Lo hace cada vez que ingresa allí. En 2013, Bruno Chevugi, guardabosque y líder aché, fue asesinado mientras patrullaba el monte intentando frenar la expansión del narcotráfico y la deforestación. “A mi papá lo asesinaron porque estaba defendiendo la naturaleza”, dice Benito.

Mientras cursaba Ciencias de la Educación, solía compartir con sus compañeros palabras en aché. Era su manera de mantener viva la lengua. En su comunidad, el conocimiento y la naturaleza están conectados íntimamente: el aprendizaje ocurre entre ríos y rumores del bosque.

Benito recuerda que, a los quince años, salía con sus amigos al bosque a recoger naranjas silvestres. “Es lo que más me gustaba y, lastimosamente, ahora ya no hay más. Ya no podemos hacer eso”, dice. Hoy, en las ferias de la escuela Chupa Pou, los niños de tercer ciclo compiten por reconocer los cantos de veinte pájaros distintos en el monte.

Su historia también es de resistencia. En el Mbaracayú, los árboles caen bajo el fuego de las plantaciones ilegales y la ganadería. Pero Benito insiste en hablar de esperanza. “Lo único que queda ahora es reforestar, cuidar el bosque si hay un poquito. Cuidar eso”, dice. Y cuando mira el monte, donde su padre murió y su abuela aún busca remedios para curar, siente que cada hoja guarda una lección.

Es que no solo el avance de la frontera agrícola y el narcotráfico amenazan a los sabios del bosque, sino también un modelo de conservación que históricamente excluyó a los pueblos originarios. Detrás de cada historia como la de Benito en áreas protegidas hay un entramado institucional que falla: declaración sobre territorios ancestrales sin consulta previa, planes de manejo sin presupuesto ni participación indígena y políticas públicas desconexas que no consideran el patrimonio cultural vivo.

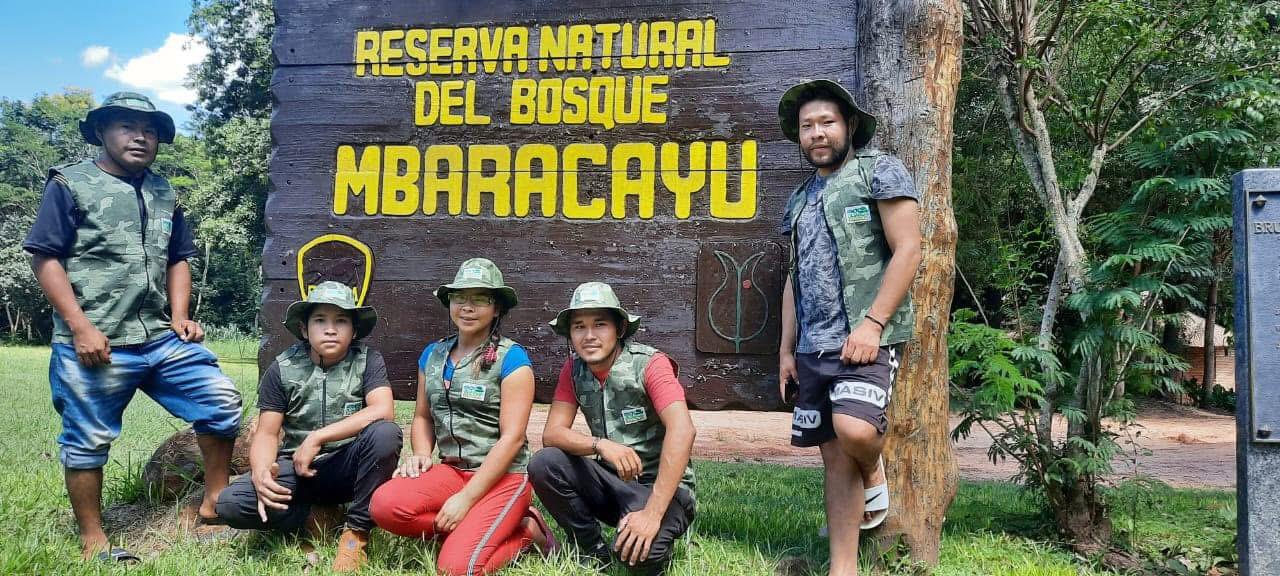

La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, que Benito visita para recordar a su padre, está rodeada por zonas de amortiguamiento y uso controlado. En la cuenca alta del río Jejuí conviven comunidades indígenas que realizan actividades de conservación y producción sostenible.

La reserva fue creada por la Ley Nº 112/1991 y protege 64.405 hectáreas de Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), una de las ecorregiones más biodiversas pero a la vez más amenazadas del continente. Forma parte del corredor trinacional de biodiversidad que une los remanentes forestales de Brasil, Argentina y diez departamentos de la región Oriental en Paraguay.

Allí se identificaron más de 1.269 especies de plantas, 440 de aves, 93 de mamíferos, 1.145 de insectos y decenas de reptiles, anfibios y peces, según la Fundación Moisés Bertoni, que coadministra el área junto con el Estado paraguayo y las comunidades locales. En 2000, la UNESCO la reconoció como Reserva de Biosfera, modelo de manejo sostenible y referencia internacional. Además, es una de las 128 Áreas Silvestres Protegidas (ASP) registradas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP), que cubren cerca del 15% del territorio nacional.

Además de albergar biodiversidad, las áreas protegidas brindan servicios ecosistémicos al campo y la ciudad: capturan carbono, regulan el clima y aseguran el ciclo del agua que alimenta arroyos, ríos y acuíferos. También sostienen la polinización de cultivos y previenen desastres como inundaciones o deslizamientos. Son una de las infraestructuras más poderosas en la lucha contra la crisis climática.

De acuerdo al Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (SINASIP) 2025-2030, 52 de estas han elaborado al menos un plan de manejo, lo que representa el 40,3% del total. Del conjunto, el 61,5% pertenece a ASP de dominio privado y el 38,5% a dominio público. Pero apenas 81 guardaparques resguardan 16 áreas silvestres protegidas (72 hombres y 9 mujeres que van rotando de acuerdo con las necesidades de cada área de conservación).

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) reconoce la precariedad. “Uno de los mayores desafíos es la falta de recursos humanos o guardaparques para que puedan estar asentados dentro de estos espacios naturales y que permitan monitorear constantemente y disminuir esas presiones —incendios forestales, cacería furtiva— que existen en las distintas áreas protegidas a nivel del país”, admite Ramón Chilavert, director de Áreas Silvestres Protegidas.

En el nuevo plan del SINASIP, el Estado admite la necesidad de incorporar nuevas figuras de conservación que integren a las comunidades locales. El documento propone adoptar nuevas figuras de conservación, como los TICCA —territorios gestionados por comunidades indígenas y locales que preservan la biodiversidad mediante sus saberes tradicionales— y las OMEC, espacios que, sin ser áreas protegidas formales, aseguran la conservación efectiva y duradera de la naturaleza y sus valores culturales, según la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas.

Sin embargo, estas figuras aún no están incorporadas al marco normativo ambiental paraguayo.

La contracara cultural de las ASP

Muchas áreas protegidas son también áreas culturales, donde las comunidades indígenas y rurales mantienen prácticas de manejo sostenible que fortalecen la resiliencia ecológica.

Fátima Ortiz, bióloga e investigadora, dedicó buena parte de su carrera al estudio de las aves nocturnas. Explica que hay sabiduría ancestral que las comunidades locales aún conservan como parte de su identidad.

“Yo trabajo con el urutaú, con las lechuzas, y muchas veces se les da una connotación negativa, como si fueran de mal augurio. En las culturas indígenas, en cambio, el urutaú anuncia la lluvia o el buen tiempo para la cosecha. Hay fábulas y cuentos de varias etnias del Chaco que utilizan muchísimo a la naturaleza para evocar ciertas tradiciones o rituales. Mantener estas áreas protegidas es mantener también nuestra cultura”, cuenta.

Ortiz menciona algunas especies emblemáticas de la reserva como el jaguareté (Panthera onca), el pecarí labiado (Tayassu pecari), el mono aullador negro (Alouatta caraya), el loro vinoso (Amazona vinacea), el pico de plata grande (Celeus galeatus) y el guyra campana (Procnias nudicollis), todas especies en peligro o vulnerables, según la clasificación de la UICN.

Insiste en que la biodiversidad y la cultura son inseparables: “Somos una generación como de teléfono cortado, que perdió el significado profundo que la naturaleza tiene en las culturas originarias. Proteger estas áreas es proteger nuestras raíces, nuestros principios y sabiduría”.

El Plan Nacional de Cultura 2050, un documento en construcción impulsado por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), propone, de forma preliminar, integrar el patrimonio natural y el patrimonio cultural como dimensiones inseparables. La nota conceptual del plan plantea una nueva gobernanza entre más de 45 instituciones públicas, entre ellas el MADES, el INFONA y el INDI, para vincular el Sistema Nacional del Patrimonio (SISNAP) y de áreas silvestres protegidas (SINASIP) bajo una lógica común de cuidado y corresponsabilidad.

El SISNAP es la instancia de 11 órganos nacionales, más las gobernaciones y municipios, que busca la descentralización de la protección del patrimonio cultural. Fue creado por la Ley Nª 5621/2016 de Patrimonio Cultural y reglamentado en 2021, pero aún no se encuentra en funcionamiento.

Actualmente, el PNC 2050 se encuentra en una fase preparatoria, de organización, planificación y análisis situacional. Pero un aporte valioso sería el reconocimiento de que la pérdida de biodiversidad y la pérdida de memoria cultural son parte de un mismo deterioro, y que la conservación (ya sea de un bosque o de una lengua) implica sostener la continuidad de la vida.

A casi diez años de la Ley de Patrimonio Cultural, reglamentada solo de forma parcial, su aplicación efectiva sigue pendiente; y la articulación entre las políticas ambientales y culturales continúa siendo una deuda del Estado.

Laurie Alice Vera, arquitecta e investigadora en patrimonio cultural y urbano, explica que el concepto de patrimonio cultural nació mirando hacia Europa, vinculado a los monumentos de piedra y a la idea de lo monumental como símbolo de valor.

“Aquí el patrimonio se entiende como una construcción social que incluye lo natural, lo inmaterial, las costumbres y las memorias”, agrega.

Ese viraje se consolidó con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada por la UNESCO en 2003, que estableció la necesidad de reconocer y proteger las expresiones vivas, saberes y tradiciones transmitidas de generación en generación como parte del patrimonio de la humanidad.

“No se trata solo de conservar especies biológicas sino lugares enraizados en sistemas culturales propios de cada etnia”, dice Vera, señalando que investigaciones previas del antropólogo José Zanardini ya habían identificado sitios sagrados vinculados a las 19 etnias del país.

Ciencia del Sur se comunicó con la SNC pero no obtuvo respuesta a consultas sobre líneas de acción conjuntas con el MADES u otras instituciones, ni sobre los proyectos existentes para documentar y difundir los patrimonios inmateriales ligados a las ASP, como mitologías, rituales, músicas o relatos orales. Tampoco respondió sobre políticas que implementa la SNC para garantizar que sus saberes, prácticas y formas de vida sean respetadas y fortalecidas.

Mbaracayú, memoria y frontera

Margarita Mbywangi se toma el tiempo de contar su historia, como alguien que aprendió a escuchar antes que a responder. Política y líder indígena del pueblo aché, fue directora del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en 2008. Se define como una “soldada de la naturaleza”.

“El bosque es nuestra casa grande, nuestro territorio ancestral”, dice y recorre la historia de un pueblo cuyo vínculo con la tierra no se mide en títulos sino en memoria. En su comunidad, Kuetuvy, recolectan semillas nativas y reforestan con especies del lugar: tajy, pindó, pinzón. “Queremos reforestar nuestras 4.000 hectáreas y llegar a 2.000 o 3.000 hectáreas de bosque. Y ojalá que mis nietos y bisnietos sigan así”.

“Así como en la ciudad, en cada cuadra del bosque hay algo que nos recuerda y nos identifica, porque ahí están los cementerios de nuestros abuelos y nuestros padres”, explica.

“Nosotros somos parte de la naturaleza. Cada planta, cada animal, cada insecto es nuestro hermano, porque nacimos y crecimos con ellos, los conocemos”. Habla de los vientos que anuncian los cambios del año, de las señales del monte que enseñan a vivir. Pero esas señales, advierte, se están apagando. “Es como si nos estuvieran matando de a poquito”.

“Deforestan, queman y destruyen totalmente. Envenenan las tierras, y los animales ya no vuelven”, lamenta Margarita. Según cuenta, en las comunidades, los jóvenes son tentados por el dinero rápido de las plantaciones ilegales. “Algunos se van a trabajar ahí y son engañados. Les pagan con droga”.

Su mirada resume una cosmovisión que cuestiona la lógica extractivista del progreso. “Las instituciones que crearon las reservas naturales no tuvieron en cuenta a los pueblos indígenas”, dice. “Si nos hubieran dejado ahí, nosotros hubiéramos protegido mejor la reserva. No hubiera habido tanta deforestación”.

Aún así, su comunidad resiste. “Somos 70 familias. Cada una tiene su chacra. Cultivamos yerba mate, maíz, mandioca, porotos, alfalfa. No somos plantadores de marihuana”.

Entre falta de fondos, deforestación y conflictos de propiedad

Según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, el MADES recibirá apenas un 0,06% del Presupuesto General de la Nación, y lejos de aumentar, el Ejecutivo planteó reducir los fondos de la institución con respecto a 2025. Esto pese a que el nuevo Plan Estratégico del SINASIP reconoce la necesidad de un fondo sólido para la gestión de conservación y protección de las ASP y recomienda buscar mecanismos de financiamiento innovadores.

Ortiz no se queda con una mirada romántica del territorio; advierte que la riqueza del Mbaracayú está bajo asedio. “Si miramos cincuenta años atrás o menos, veremos una deforestación y un cambio de uso del suelo terribles. La expansión agrícola de la soja, el maíz, el arroz y la ganadería son hoy las principales amenazas. A eso se suman los incendios forestales, los conflictos de tenencia, las ocupaciones ilegales de tierra, la contaminación y la presión urbana”.

Para Fátima Mereles, botánica, profesora y exploradora paraguaya, el país debería contar con al menos una gran área protegida por ecorregión, unida por corredores biológicos que eviten su aislamiento.

Sostiene que la responsabilidad del Estado es clave: las ASP deben estar bajo tutela pública, con guardaparques y una gestión efectiva que combine conservación, preservación y turismo interno. Sobre el terreno, observa que el Mbaracayú está completamente rodeado de cultivos, sin conexión con otras reservas, y que los cultivos ilícitos están degradando su ecosistema.

“Cuando las áreas se degradan, se vuelven mucho más vulnerables, no solo al hombre, sino también al ingreso de especies exóticas que amenazan la diversidad biológica”, explica. Aun así, confía en que esos impactos pueden revertirse si se asume la conservación de manera seria y se avanza en la creación de corredores de conectividad hacia el este, el norte y el sur.

José Luis Cartes, director ejecutivo de la oenegé conservacionista Guyra Paraguay, advierte: “En la Región Oriental, los cultivos ilegales de marihuana y las invasiones son los principales problemas; en la Región Occidental, hay conflictos catastrales de lotes que corresponden a áreas protegidas que fueron vendidas por el Gobierno nacional para su colonización a estancias ganaderas”.

Para Cartes, es importante la presencia institucional en las áreas protegidas, dotar de recursos a las ASP pero, por sobre todo, que la ciudadanía valore los parques nacionales.

“En Paraguay tenemos ese problema de que las áreas protegidas no son vistas como áreas de orgullo nacional, sino que son vistas como un yuyal. Necesitamos una valoración social de las áreas protegidas para que la sociedad paraguaya también presione a las autoridades por conservar este rico patrimonio que tenemos en el país”, apunta.

Sin protección adecuada, la deforestación vinculada a cultivos ilícitos de marihuana arrasa con los bosques. Entre 2020 y 2022, estas plantaciones fueron responsables de la pérdida de más de 10.000 hectáreas de bosque nativo en la Región Oriental, según el Informe Nacional de Cobertura Forestal y Cambios de Uso de la Tierra elaborado por el Instituto Forestal Nacional (INFONA). El estudio calcula que el cultivo ilegal de marihuana representó casi el 20% de todo el cambio de uso de suelo registrado en ese período.

De acuerdo con una investigación de Mongabay Latam y La Nación de 2020, había al menos 2.350 hectáreas de cultivos de marihuana distribuidas entre San Rafael, Mbaracayú, Morombí y Caazapá, los principales remanentes del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). El reportaje advertía que, pese a la vigencia de la Ley de Deforestación Cero desde 2004, esta región, que debería ser uno de los pulmones más resguardados del país, perdió más de 1,2 millones de hectáreas de bosque entre 2001 y 2018, según datos de Global Forest Watch.

Uno de cada cuatro desmontes vinculados a este tipo de cultivo, alrededor del 25,7%, se produjo dentro de Áreas Silvestres Protegidas, lo que confirma el avance del narcotráfico sobre territorios destinados a la preservación.

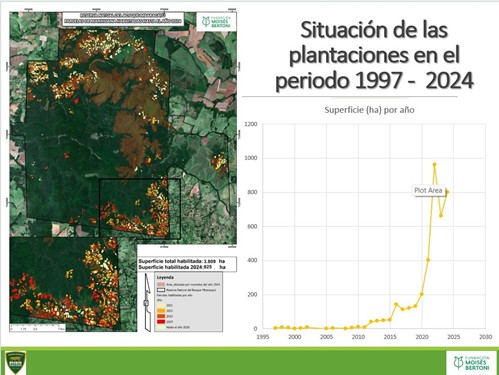

Un monitoreo periódico de plantaciones de cannabis que realiza la Fundación Moisés Bertoni en la reserva expone que solo en 2022 se deforestaron 961 hectáreas (la mayor superficie hasta el momento). Le siguen las 825 hectáreas deforestadas en 2024.

En julio de este año, operativos de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Fundación Moisés Bertoni detectaron que para habilitar 134 hectáreas de plantaciones ilegales dentro de la Reserva del Bosque Mbaracayú se talaron entre 90.000 y 100.000 árboles nativos.

Mientras tanto, la protección de los bosques recae en guardaparques y en las propias comunidades que habitan esos territorios.

Tekoha Guasu, un parque en papeles, un territorio vivo

Si Mbaracayú ejemplifica un área protegida sometida a presiones externas, San Rafael es una disputa por su sentido mismo.

“Para la sociedad blanca se llama Reserva San Rafael. Para nosotros, el pueblo mbya guaraní, ese lugar se llama Tekoha Guasu”, dice Alberto Vázquez, presidente de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).

“Ahí viven los hermanos indígenas desde tiempos milenarios. Es nuestro territorio de vida, donde están nuestros bosques, nuestros lugares sagrados, nuestras plantas medicinales, nuestras frutas silvestres. Es un territorio de conservación de la cosmovisión del pueblo indígena”, expresa.

San Rafael vive un estado de indefinición legal. Declarado Parque Nacional en 1992 por Decreto Nº 13.680, el Estado nunca adquirió las tierras privadas que estaban dentro del perímetro. En 2002 intentó recategorizarse como Reserva de Recursos Manejados, pero esto fue luego revertido por decreto en 2005. Esta ambigüedad permitió que más de 60 propiedades privadas permanezcan dentro del área, generando conflictos de tenencia y vulnerabilidad de conservación.

José Luis Cartes menciona que San Rafael sigue siendo un “parque de papeles”, con tierras aún en manos privadas y comunidades mbya que reclaman su derecho ancestral al Tekoha Guasu. Allí, la superposición entre propiedad, conservación y territorio indígena revela la fragilidad de un modelo que separa lo natural de lo cultural.

Entre los departamentos de Itapúa y Caazapá, el Tekoha Guasu o lo que el Estado paraguayo reconoce como “Reserva para Parque Nacional San Rafael”, abarca unas 78.000 hectáreas del último gran remanente del Bosque Atlántico del Alto Paraná. La FAPI estima que más de 16.000 hectáreas dentro del área ya están tituladas a comunidades indígenas, aunque aún falta asegurar otros espacios de asentamiento tradicional.

Este territorio es un enclave de biodiversidad: estudios recientes registraron 177 especies de aves, distribuidas en 47 familias, dentro de la reserva y su zona amortiguadora; de esas, 31 son endémicas del BAAPA, entre ellas especies amenazadas como el loro vinoso (Amazona vinacea) y la mosqueta media luna (Phylloscartes eximius).

En ese contexto, las comunidades intentan sostener el monte con sus propios medios. La FAPI impulsó un registro de conocimientos tradicionales y un mapeo de uso del territorio, donde se documentan plantas, frutos, arroyos y senderos de conexión entre aldeas. También elaboraron un “plan de vida” junto a jóvenes mbya para restaurar bosques nativos a orillas de los arroyos y fortalecer la transmisión cultural.

“La primera amenaza es la falta de seguridad jurídica. Si no hay protección legal del territorio, no importa que el gobierno le llame área protegida: igual hay amenazas grandes, porque nadie cuida y nadie sanciona nada”, explica Vázquez. Su advertencia resume un problema que atraviesa todo el sistema de áreas silvestres protegidas del Paraguay.

Mientras los territorios indígenas, como el Tekoha Guasu, sostienen buena parte de los últimos bosques nativos del país, las políticas estatales para su protección son débiles y discontinuas.

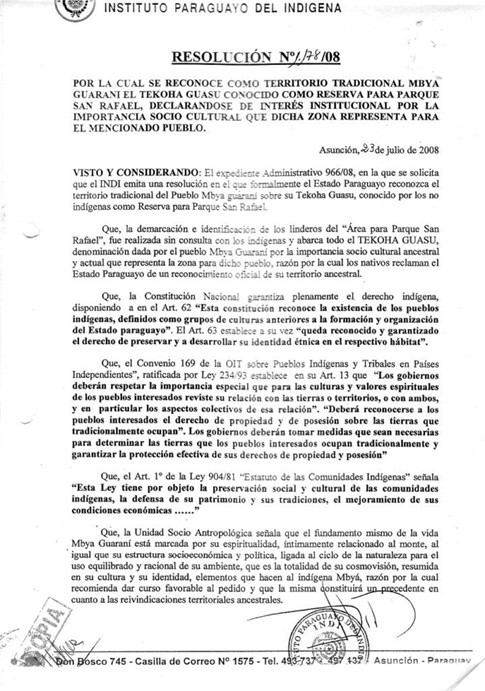

Según el SINASIP, el Tekoha Guasu, territorio tradicional del pueblo mbya guaraní representa una oportunidad para su reconocimiento como TICCA, por su valor ecológico, cultural y social. De hecho, la resolución del INDI N.º 1178/2008 lo reconoció formalmente como territorio tradicional indígena y de interés institucional.

Cultura y territorio: una misma raíz

Los casos de Mbaracayú y San Rafael muestran que los esfuerzos de conservación fallan cuando separan naturaleza de cultura.

La defensa del monte empieza a nombrarse también como defensa de la memoria. Lo dicen los líderes indígenas que habitan las zonas de las reservas, los guardaparques que las recorren y las científicas que estudian su flora: conservar no es solo cuidar especies, sino también proteger los vínculos que las comunidades tejen con el territorio.

Para Vera, el patrimonio natural y el cultural están completamente entrelazados. Sin embargo, lamenta que el SINASIP mencione esa dimensión cultural en las áreas protegidas “de manera muy superficial” y que el SISNAP, su par en el ámbito cultural, tampoco logre articular políticas conjuntas.

ubicacion_catastralesTENENCIA DE LA TIERRA_comunidades indigenas_024 (3)-compressed“El principal vacío desde mi punto de vista es la falta de conexión con las comunidades indígenas. Se las entiende desde esta visión de expropiación del conocimiento, no las integran como parte constitutiva de ese patrimonio”, expresa Vera, quien además participó del análisis situacional del patrimonio cultural en Paraguay.

La FAPI, sin embargo, considera que el Plan Estratégico del SINASIP 2025-2030 es un proceso positivo en el reconocimiento del papel de territorios indígenas y sus pobladores, que se visibilizan en la resolución que crea el Plan y que estipula no solo áreas protegidas sino propone futuras formas de conservación como los TICCA.

En esa trama, reservas como San Rafael o Mbaracayú son algo más que territorios protegidos: son también espacios de identidad y de transmisión de saberes, donde la naturaleza y la cultura tienen una raíz común. “Cada territorio guarda una forma de entender el mundo, y cuidar esos territorios es cuidar nuestras raíces”, señala el documento provisorio del PNC 2050.

Consultado sobre la existencia de convenios para la preservación de patrimonios culturales dentro de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), el director de Áreas Protegidas del MADES, Ramón Chilavert, afirmó que el ministerio mantiene acuerdos marco con la SNC.

Mencionó, entre ellos, la elaboración y aprobación de un protocolo de intervención para la fundición de hierro “La Rosada”, ubicada dentro del Parque Nacional Ybycuí, que permitiría impulsar su recuperación y puesta en valor como sitio histórico. Sin embargo, el funcionario no facilitó el documento que respalde dicho acuerdo.

Esa misma inercia afecta al SINASIP: sistemas paralelos sin gobernanza real ni presupuestos adecuados, donde los territorios naturales y los patrimonios culturales se deterioran por igual. El diagnóstico preliminar del PNC 2050 lo reconoce con claridad: “El patrimonio cultural se encuentra en situación de emergencia”.

Así, el bosque y la memoria padecen la misma desprotección: la falta de políticas sostenidas, la dispersión institucional y la desigualdad estructural.

La alternativa es pasar de “parques en papeles” a gobernanza biocultural: consentimiento libre, previo e informado real, manejo compartido entre científicos y comunidades locales e indígenas con reglas que protejan el bosque y los usos tradicionales. Así, la conservación deja de excluir y empieza a cuidar tanto la biodiversidad como la memoria, la lengua y los rituales que la sostienen.

Nos estamos quedando sin tiempo. Cuando desaparece un bosque, desaparecen también las voces que cuentan de dónde viene el viento o qué canto anuncia la lluvia. La deforestación, el abandono y la desidia arrasan con animales y árboles. Pero también con las lenguas, los rituales y los saberes que sostienen la vida del territorio. Proteger los bosques es proteger a quienes aún nos enseñan a habitar la tierra sin herirla.

¿Qué te pareció este artículo?

Lic. en Comunicación Social por la Universidad Austral (Argentina) y Mg. en Periodismo de Investigación por la Universidad del Salvador (Argentina). Realizó parte de sus estudios en Sciences Po (Francia). Periodista especializada en ciencias y derechos humanos. Actualmente, se desempeña como reportera del medio paraguayo El Surti, corresponsal de noticias en Agencia Presentes y miembro de Emancipa Paraguay.