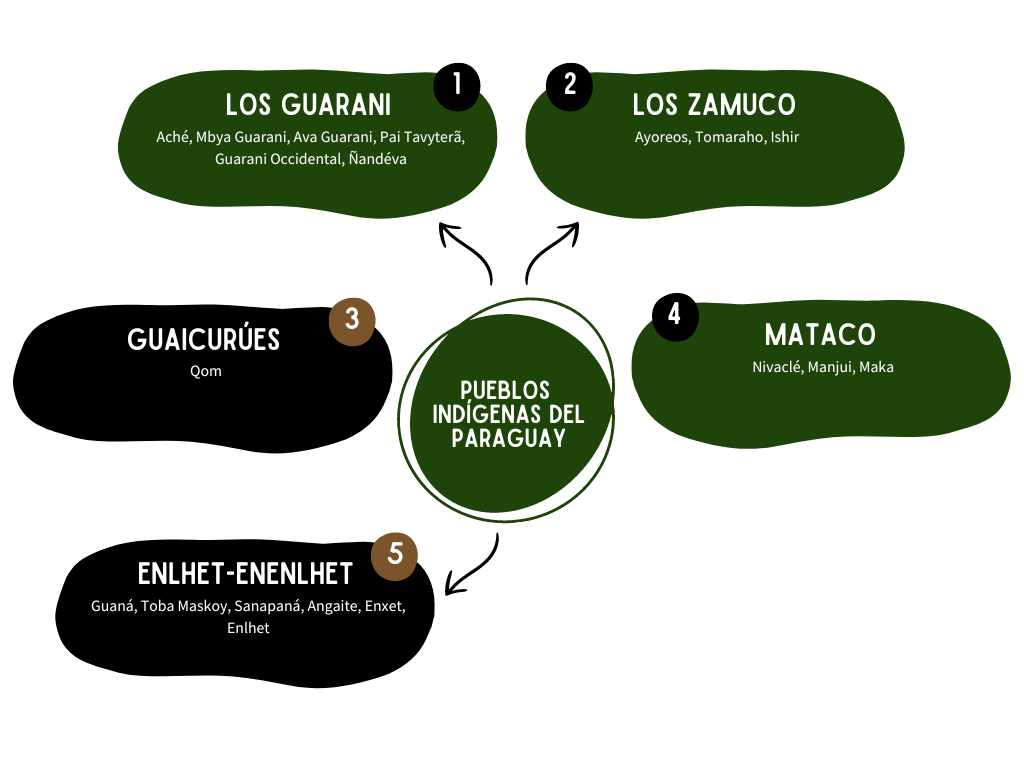

Reconstruir las instituciones sociales, espirituales y políticas de los pueblos indígenas que habitaban el actual Paraguay antes de la colonización europea constituye un desafío complejo, que exige un enfoque etnohistórico, comparativo e intercultural.

Esta tarea cobra aún más relevancia en un contexto donde ciertos discursos políticos —incluso de autoridades nacionales como el presidente de la República, Santiago Peña— recurren a un revisionismo acrítico y superficial.

La evidencia disponible para comprender ese pasado institucional proviene de fuentes coloniales tempranas, de la memoria oral, de la antropología y de la arqueología. Todo ello permite inferir que, mucho antes de 1537 existía una notable diversidad de formas organizativas, aunque la documentación escrita se intensificó recién a partir del siglo XVII.

Tekoha de los guaraníes y la jerarquía de los chaqueños

Entre los pueblos guaraníes, la unidad institucional básica era el tekoha, entendido no solo como lugar de vida sino como un entramado social, económico y espiritual organizado en torno a la familia extensa. Cada tekoha integraba múltiples núcleos familiares emparentados por consanguinidad o afinidad, y se subdividía en grupos menores llamados tapyi. La matrilocalidad era común: el varón se incorporaba a la comunidad de su esposa.

Los tekoha formaban alianzas intercomunitarias (tekoha guasu) que, si bien compartían lengua, rituales y linajes, mantenían autonomía política. Estas alianzas se fortalecían a través de matrimonios arreglados, y su organización respondía a una lógica de complementariedad y consenso.

En contraste, los pueblos chaqueños —como los mbayá-guaycurúes, mocovíes, abipones, chanés y maskoy— presentaban estructuras más jerárquicas, con bandas patrilineales, clases sociales (nobles, plebeyos, siervos y esclavos) y formas incipientes de “nobleza de mérito”, especialmente entre guerreros y líderes de incursiones ecuestres.

Chamanismo, mitos y relación con el entorno

En ambos contextos, la espiritualidad no constituía una dimensión separada de la vida social sino su fundamento ontológico. Los guaraníes mantenían una cosmovisión holística: todo ser natural —animales, plantas, montes, ríos— poseía un ija o alma protectora, cuyo respeto era esencial para mantener el equilibrio comunitario. Sus mitos de origen y relatos históricos no diferenciaban lo mítico de lo real, y se transmitían de generación en generación como principios morales y cosmológicos.

En el Chaco, los chamanes (con distintas denominaciones según el pueblo) ocupaban un rol central: curaban, invocaban espíritus, asesoraban en guerras, controlaban el clima y protegían a la comunidad de amenazas visibles e invisibles.

Los ritos de iniciación, los cantos ceremoniales, los festivales espirituales y las complejas prácticas de entierro evidencian la densidad simbólica de sus instituciones religiosas.

Instituciones políticas

Tanto en el oriente guaraní como en el occidente chaqueño, las formas de liderazgo respondían a criterios comunitarios y contextuales.

Entre los guaraníes, el liderazgo era consensuado y ejercido por hombres y mujeres sabios (tamõi y jarýi), cuya autoridad se basaba en el conocimiento, la experiencia y la confianza. En alianzas más amplias (tekoha guasu), se reconocía a un mburuvicha guasu —líder moral, religioso y político— que intervenía solo cuando era requerido, y cuyas decisiones dependían siempre del respaldo comunitario.

En los pueblos chaqueños, coexistían liderazgos por linaje (caciques de estirpe) y por mérito (guerreros distinguidos), a menudo en tensión. La movilidad territorial, las alianzas matrimoniales, los pactos intertribales y la organización para la guerra configuraban sistemas políticos adaptativos, capaces de responder tanto a un entorno hostil como a las relaciones conflictivas con los colonizadores.

Antes de la colonización, el territorio paraguayo albergaba una pluralidad de instituciones indígenas construidas sobre cosmovisiones, formas de parentesco, espiritualidades y estrategias de subsistencia propias. Estas instituciones no eran rudimentarias ni marginales sino profundamente sofisticadas en su organización, legitimidad y funcionalidad.

La historia oficial, sin embargo, ha tendido a invisibilizarlas, asociando el surgimiento del Estado moderno con el inicio de la organización política. No obstante, como muestran los estudios de Branislava Sušnik, los que hicimos nosotros y otros especialistas, la institucionalidad indígena no solo precede al Estado, sino que perdura hasta hoy —transformada pero vigente— en las prácticas de gobernanza comunitaria, en los rituales colectivos y en la memoria territorial que continúa guiando la vida de muchas comunidades.

Más allá del Estado moderno

¿Cómo se define la institucionalidad desde la ecología humana y qué aporta esta perspectiva frente a la visión restringida del Estado moderno occidental?

Desde este enfoque, la institucionalidad se concibe como un sistema dinámico de relaciones que articula normas, valores, saberes, liderazgos y prácticas colectivas en interacción constante con el entorno ecológico y espiritual. A diferencia de las concepciones reduccionistas, que asocian “institución” exclusivamente con el aparato estatal o con la norma escrita, la ecología humana reconoce la legitimidad y la vigencia de formas no estatales, no codificadas y profundamente comunitarias de organización social.

En el caso de los pueblos indígenas del Paraguay —tanto en el Chaco como en el oriente guaranítico—, la institucionalidad se origina en modos de vida territorializados y se expresa en varios componentes interdependientes:

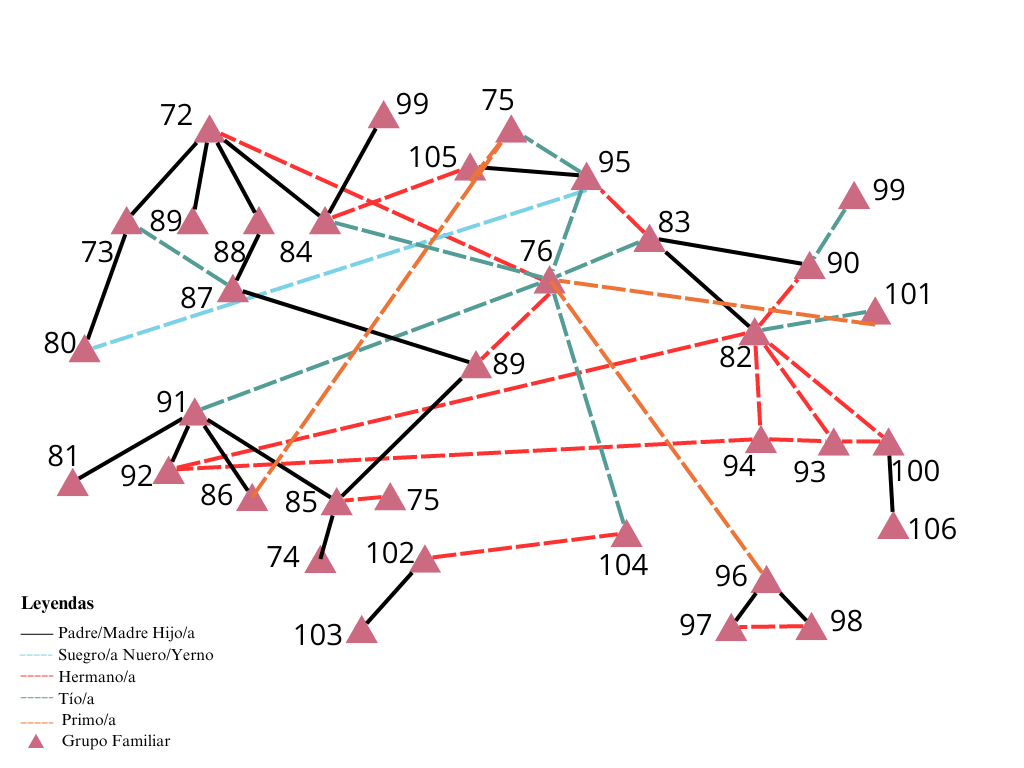

La familia extensa o el clan no es solo un entramado de parentesco sino también un espacio de gobernanza cotidiana, de reproducción cultural y de gestión económica. El tekoha guaraní constituye en sí mismo una institucionalidad territorial: una red de relaciones sociales ancladas al territorio y reguladas por la reciprocidad, el respeto intergeneracional y normas consuetudinarias. En el Chaco, los clanes y alianzas familiares favorecen la movilidad, la redistribución de recursos y la toma colectiva de decisiones.

La autoridad se basa en la legitimidad social más que en la coerción. Las decisiones surgen del consenso en asambleas y son conducidas por liderazgos reconocidos por su experiencia, sabiduría o linaje. Estas normas no escritas regulan aspectos vitales como el uso del agua, la pesca, la caza, la distribución de tierras o los rituales colectivos. Allí donde el Estado está ausente o resulta ajeno, la gobernanza comunitaria garantiza cohesión, redistribución y resolución de conflictos: es un ejemplo claro de resiliencia institucional.

El capital social —la confianza, la cooperación y el sentido colectivo— constituye un pilar de la institucionalidad indígena. Se expresa en prácticas como el jopói guaraní (reparto de productos), las mingas comunitarias, el liderazgo moral de ancianos y ancianas, o la organización espontánea en situaciones de crisis. Estas redes sostienen la autonomía territorial, permiten negociar con actores estatales y fortalecen la capacidad de resistencia frente a amenazas externas.

El conocimiento ecológico tradicional (TEK) es parte esencial de la institucionalidad: regula el uso sostenible de los recursos, la gestión del agua, las prácticas agrícolas y la protección de los ecosistemas. El territorio no se concibe como simple recurso sino como un ente viviente y relacional, habitado por memorias, guardianes y vínculos espirituales. Defenderlo implica preservar la vida, la cultura y el orden institucional ancestral.

Cosmovisión y ética del Buen Vivir

Las instituciones indígenas se rigen por cosmovisiones que integran ser humano, comunidad y naturaleza en una totalidad indivisible. El tekoporã o Buen Vivir no es una utopía abstracta sino un principio ético y práctico que organiza la economía, la justicia, la salud y la vida comunitaria. Constituye, en definitiva, una forma de institucionalidad alternativa al paradigma occidental.

Desde la ecología humana y los sistemas socioecológicos, queda claro que la institucionalidad no se limita al Estado ni a lo formal. Incluye —y en muchos contextos se sostiene principalmente en— sistemas comunitarios, territoriales y ancestrales que permiten a las comunidades organizarse, protegerse, negociar y resistir. Reconocer y fortalecer estas formas de institucionalidad resulta clave para pensar en una gobernanza plural, justa y adaptativa en territorios como el paraguayo.

Hallazgos recientes en Paraguay

En los últimos años, mis investigaciones se han orientado a comprender cómo las comunidades indígenas del Paraguay —especialmente en el Chaco y en las regiones guaraníticas— construyen y sostienen sus formas de vida en contextos atravesados por la exclusión estructural, el cambio climático y la presión extractivista.

Desde la ecología humana y los sistemas socioecológicos, estos estudios han permitido identificar múltiples expresiones de resiliencia territorial, autoorganización comunitaria y gobernanza indígena, siempre articuladas en torno a conocimientos ancestrales, valores colectivos y una territorialidad relacional.

Las comunidades investigadas muestran una notable capacidad de articular una doble institucionalidad: combinan estructuras tradicionales —como consejos de ancianos, liderazgos por linaje y asambleas comunitarias— con mecanismos exigidos por el Estado, tales como comisiones vecinales o asociaciones legalmente reconocidas.

Lejos de ser contradictoria, esta coexistencia refleja una flexibilidad adaptativa frente a entornos normativos múltiples.

La toma de decisiones se basa en normas consuetudinarias, en la participación equitativa de hombres y mujeres, y en un fuerte control comunitario sobre el entorno. Allí donde el Estado está ausente o se percibe como ajeno, emergen formas de autogestión y cogestión capaces de resolver problemas críticos como el acceso al agua, la gestión territorial o la resolución de conflictos.

La ecología humana ha sido tanto el marco teórico como la práctica viva de estas investigaciones. Permite analizar cómo las actividades humanas —productivas, rituales y organizativas— surgen de la interacción entre sistemas sociales, ecológicos y simbólicos. En Paraguay, este enfoque comenzó a institucionalizarse académicamente en la década de 1990, aunque tiene raíces más profundas en las prácticas cotidianas de las comunidades.

Este paradigma reconoce al ser humano como parte constitutiva del ecosistema, valora los saberes tradicionales y enfatiza la participación activa de las comunidades en la gestión de sus recursos y territorios.

Capital social como estrategia de resiliencia

Uno de los hallazgos más consistentes es el papel central del capital social en la sostenibilidad comunitaria. Las redes de parentesco, los principios de reciprocidad (jopói), las mingas y la cooperación intercomunitaria no solo fortalecen la cohesión interna, sino que también permiten el diálogo con actores externos —ONGs, iglesias, instituciones públicas—.

El capital social se expresa en tres dimensiones:

- Bonding: vínculos internos que sostienen la cohesión.

- Bridging: puentes que conectan con otras comunidades.

- Linking: enlaces que facilitan el acceso a recursos y decisiones en escalas mayores.

El territorio indígena es concebido no como un espacio físico abstracto sino como una unidad política, simbólica y relacional. El tekoha guaraní, o las tierras ancestrales del Chaco, se entienden como espacios habitados por memorias, espíritus y vínculos intergeneracionales. Esta territorialidad relacional sustenta decisiones sobre el uso del suelo, la conservación del monte, el acceso al agua y, en definitiva, la identidad colectiva.

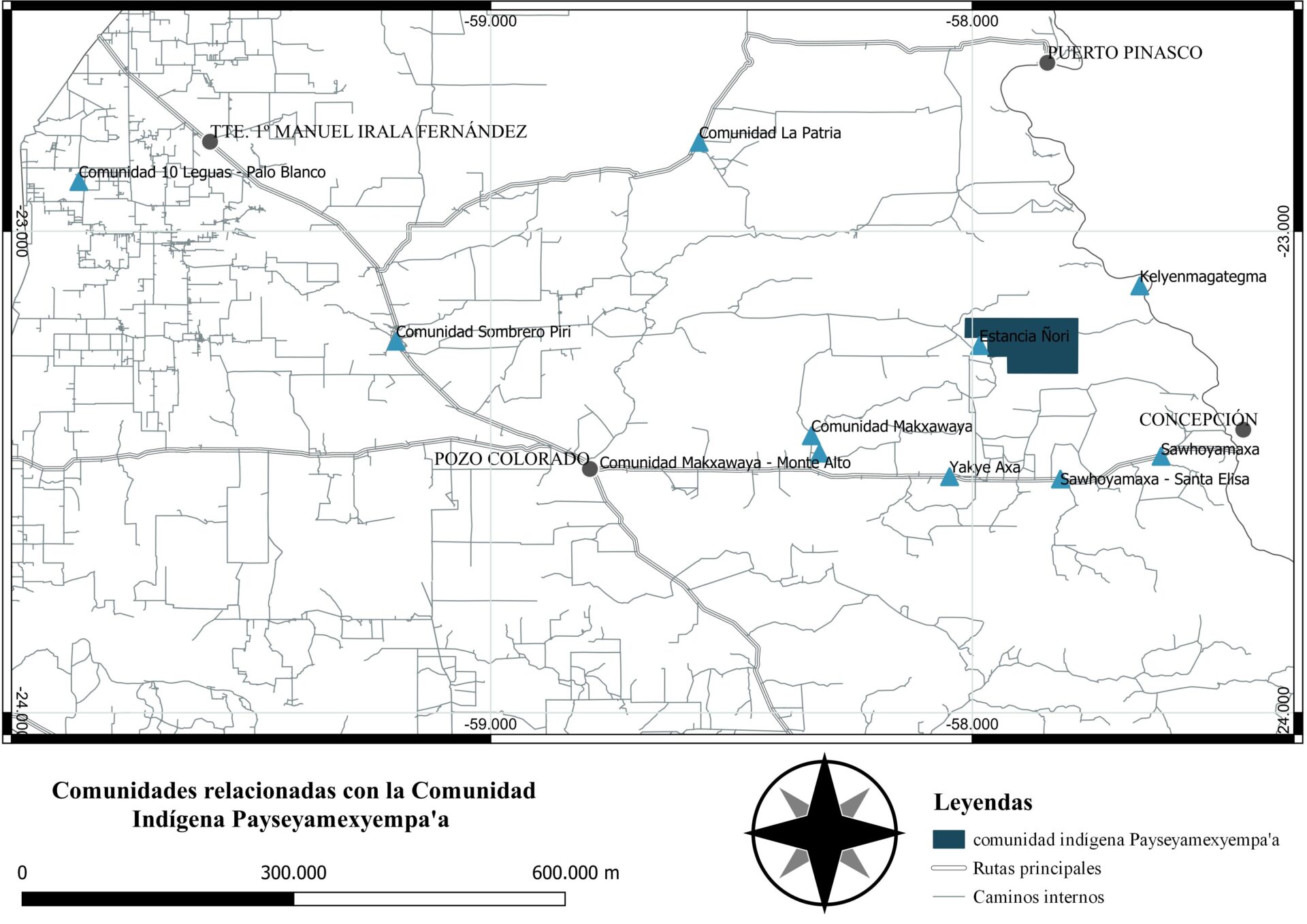

Herramientas como la cartografía social han resultado esenciales para documentar y defender estos territorios, identificando zonas de uso, sitios sagrados y conflictos con actores externos.

Resiliencia comunitaria y alternativas de desarrollo

La resiliencia —entendida como la capacidad de reorganizarse ante perturbaciones— se expresa en la diversificación productiva, la inteligencia colectiva, la agroecología como práctica de adaptación al cambio climático y la consolidación de formas propias de gobernanza.

Lejos de ser solo una respuesta defensiva, constituye una estrategia propositiva que permite sostener modos de vida, proteger el territorio y construir alternativas al modelo de desarrollo dominante.

Difusión académica y científica

Estos hallazgos fueron presentados en diversos formatos:

- Revistas científicas: artículos como Biodiversity-friendly Agricultural Practices in the Indigenous Agricultural Systems… (2021), La agroecología como estrategia para el ejercicio de derechos campesinos (2023) o Manejo agroecológico como estrategia para disminuir la vulnerabilidad… (2020).

- Capítulos y artículos en revisión: Estrategias de vida y gobernanza indígena en el Chaco paraguayo y Capital social, gobernanza comunitaria y cambio climático, centrados en experiencias de los pueblos nivaclé y enxet sur.

- Libros y capítulos de libros: Caracterización de la comunidad indígena Payseyamexyempa’a (2022) y Ñande Kuaapy Tee (2012).

- Congresos y seminarios: ponencias como Agua, capital social y recursos naturales… (2024), La agricultura guaraní en la actualidad (2016) y Pobreza y desarrollo rural desde la Ecología Humana (2018).

- Tesis de grado y posgrado dirigidas, que abordan la gestión comunitaria del agua, la adaptación de mujeres rurales al cambio climático o el uso tradicional de especies forestales.

En conjunto, este corpus de investigaciones confirma que los pueblos indígenas del Paraguay no solo preservan instituciones propias y conocimientos ancestrales sino que además construyen activamente nuevas formas de gobernanza, gestión territorial y resiliencia frente a las múltiples amenazas contemporáneas.

Desde la ecología humana y el diálogo de saberes, estos trabajos aportan evidencia sólida para repensar el desarrollo, la institucionalidad y las políticas públicas desde las territorialidades indígenas.

Aportes de los pueblos originarios al manejo sustentable

Los pueblos originarios del Paraguay ofrecen contribuciones esenciales para la sostenibilidad de los territorios y la adaptación al cambio climático, a partir de sus sistemas de conocimiento, organización social y relación espiritual con la naturaleza.

Lejos de ser “poblaciones pasivas” o exclusivamente “vulnerables”, constituyen actores fundamentales en la construcción de territorios resilientes y en el diseño de estrategias de gestión adaptativa frente al colapso climático, la expansión agroextractiva y la marginalización estatal.

La relación indígena con la tierra se guía por una lógica colectiva, diversificada y recíproca, que contrasta con la racionalidad extractiva del monocultivo y del mercado global. Sus sistemas productivos integran agricultura de pequeña escala, recolección, caza, pesca y apicultura tradicional, orientados al autoconsumo y la autosuficiencia, pero también abiertos al intercambio solidario (jopói) y a la comercialización justa de excedentes.

Este manejo se sostiene en:

- Técnicas agroecológicas ancestrales: policultura, rotación de cultivos, manejo de bordes biodiversos, conservación de semillas y agroforestería.

- Una visión del monte como fuente continua de alimentos, medicina y refugio.

- La planificación territorial mediante zonificación participativa, que distingue áreas de conservación, producción y vivienda.

- La centralidad de las mujeres en la gestión de semillas, plantas y saberes: las mujeres ñandéva, por ejemplo, mantienen prácticas de recolección y elaboración de productos clave para la subsistencia y la economía familiar.

Gestión comunitaria del agua y soberanía hídrica

Para las comunidades indígenas, el agua no es un simple recurso: es un bien sagrado, relacional y político. Su gestión combina saberes tradicionales con tecnologías adaptadas a las condiciones del Chaco y de la región Oriental:

- Captación de agua de lluvia mediante aljibes familiares.

- Reservorios comunitarios (tajamares) y filtros biológicos artesanales.

- Normas de uso equitativo, con participación activa de mujeres y sistemas comunitarios de autocontrol y monitoreo.

La propuesta de autonomía hídrica plantea un cambio profundo: producir, distribuir y controlar el agua desde la comunidad, garantizando acceso, calidad y justicia hídrica, especialmente en contextos de ausencia estatal.

La resiliencia indígena se expresa de manera activa, a través de su capital natural, cultural y social:

- Territorios con derecho consuetudinario y uso colectivo como base de la seguridad alimentaria.

- Saberes ancestrales que permiten interpretar ciclos ecológicos y adaptarse a cambios extremos.

- Redes de cooperación y reciprocidad que fortalecen la cohesión social y reducen la vulnerabilidad.

- Prácticas agroecológicas como huertas diversificadas, bancos de semillas, barreras vegetales y reforestación.

Algunas comunidades incluso han desarrollado reservas naturales indígenas con zonificación funcional, que no solo sostienen modos de vida, sino que también generan alternativas económicas, como el pago por servicios ecosistémicos.

Las comunidades indígenas practican formas de cogobierno basadas en liderazgos por linaje, asambleas deliberativas y consejos de sabias y sabios. Este sistema mixto —que combina estructuras tradicionales con adaptaciones a los marcos estatales— permite:

- Control y vigilancia territorial ante desmontes o invasiones.

- Diálogo político con instituciones externas desde una base organizativa legítima.

- Procesos de planificación participativa, como cartografía social, mapeos culturales y acuerdos intergeneracionales.

A pesar de su capacidad de resiliencia, los pueblos originarios enfrentan obstáculos graves:

- Pérdida de territorios y bosques, presión agroextractiva y degradación ambiental.

- Inseguridad hídrica y alimentaria por contaminación, sequías prolongadas y deforestación.

- Migración forzada de jóvenes, debilitamiento del tejido intergeneracional y ausencia de políticas públicas efectivas.

- Invisibilización de sus propuestas en programas de desarrollo y agendas climáticas oficiales.

Más que guardianes de la biodiversidad, los pueblos originarios del Paraguay son diseñadores activos de alternativas de vida sustentable. Sus aportes no son anecdóticos ni románticos: constituyen estrategias complejas, coherentes y replicables, capaces de inspirar políticas climáticas más justas y transformadoras.

¿Qué riesgos implica ignorar a las comunidades indígenas?

Ignorar las estructuras organizativas y los saberes de las comunidades campesinas e indígenas no es una simple omisión técnica: es un acto de desarticulación profunda del tejido social, cultural y territorial que sostiene su resiliencia. Las consecuencias son múltiples y de gran alcance.

En primer lugar, las políticas públicas diseñadas desde enfoques verticales, monoculturales y tecnocráticos suelen imponer soluciones que no dialogan con la historia, los valores ni las dinámicas organizativas propias de los pueblos originarios. Esto debilita su autonomía, fragmenta las redes de cooperación y erosiona la capacidad de acción colectiva, sobre todo en contextos marcados por la ausencia o el asistencialismo del Estado.

En segundo lugar, se pierde un acervo fundamental de saberes ecológicos tradicionales que han garantizado, durante generaciones, formas sostenibles de habitar y cuidar los territorios. Este conocimiento, lejos de ser marginal, resulta vital para enfrentar el cambio climático, gestionar el agua, proteger la biodiversidad y sostener la seguridad alimentaria. Cuando se invisibiliza o se subordina a modelos externos, se incrementa la dependencia de insumos y tecnologías, y con ello, la vulnerabilidad estructural.

En el plano socioambiental, estas políticas generan fragilidad sistémica. La fragmentación territorial, la deforestación y el avance del agronegocio debilitan los sistemas productivos tradicionales, deterioran la soberanía alimentaria y afectan de manera desproporcionada a las mujeres, quienes desempeñan un papel central en la gestión de recursos y en la transmisión intergeneracional de conocimientos.

Otro riesgo crítico es el desconocimiento de las formas propias de gobernanza comunitaria —como asambleas, liderazgos por linaje o sistemas de reciprocidad— que impiden la construcción de soluciones sostenibles. La evidencia muestra que, cuando se respeta la institucionalidad indígena, se fortalece el capital social y se promueve la autogestión, las comunidades logran articular respuestas innovadoras y resilientes frente a crisis como la sequía, el desplazamiento forzado o la inseguridad alimentaria.

Finalmente, la falta de reconocimiento estatal alimenta la desconfianza hacia las instituciones públicas. Cuando las comunidades sienten que sus voces son ignoradas, que sus territorios no están protegidos o que sus derechos son sistemáticamente vulnerados, no solo se debilita su organización interna sino también las posibilidades de construir puentes sólidos entre el Estado y los pueblos indígenas.

En definitiva, las políticas públicas que no reconocen ni se articulan con las estructuras comunitarias no solo fracasan en sus objetivos: perpetúan la exclusión, agravan la desigualdad y profundizan la vulnerabilidad de los pueblos originarios frente a los desafíos socioecológicos actuales.

Estudiar sin reproducir relaciones coloniales de poder

Abordar la ecología humana sin replicar lógicas coloniales exige una transformación profunda en la forma en que la academia se relaciona con las comunidades. Significa abandonar el extractivismo del conocimiento y avanzar hacia una praxis basada en el diálogo de saberes, la coconstrucción metodológica y el fortalecimiento de la autonomía comunitaria.

Desde una perspectiva socioecológica, los pueblos indígenas no son objetos de estudio sino sujetos históricos con agencia, conocimientos legítimos y sistemas propios de gobernanza territorial. Superar el colonialismo epistémico requiere reconocer que no existe una única manera válida de conocer el mundo y que los saberes ancestrales son esenciales para habitar y comprender los ecosistemas de manera sustentable.

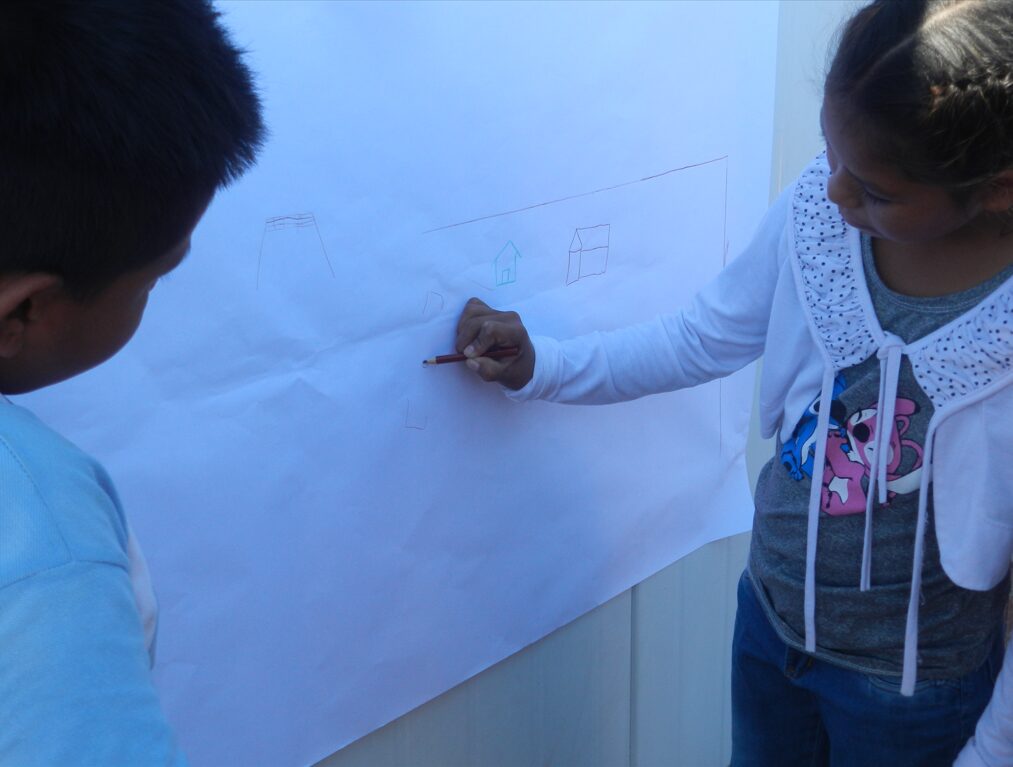

En este marco, trabajamos con metodologías participativas e interculturales, como la investigación-acción participativa, el mapeo social, la cartografía cultural y el análisis comunitario de riesgos. Estas herramientas no se aplican sobre las comunidades sino con ellas, respondiendo a demandas concretas, compartiendo decisiones y respetando ritmos, lenguas y cosmovisiones locales.

Un principio central es que la investigación debe generar valor real para la comunidad más allá de los méritos académicos. Esto se traduce en la producción de materiales útiles —mapas, guías de gestión, informes locales—, en el acompañamiento de procesos de planificación territorial y en la devolución comunitaria de resultados.

En este enfoque, la generación de conocimiento no culmina con una publicación sino con su apropiación local y su utilización en la defensa de los derechos colectivos y la gestión comunitaria del territorio.

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que la universidad también aprende en estos procesos. Lejos de concebirse como una fuente unidireccional de saber técnico, la institución académica debe asumir un rol humilde y facilitador, capaz de formar profesionales sensibles, éticos y comprometidos con la justicia territorial y ambiental.

Finalmente, estudiar la ecología humana de forma no colonial implica asumir una posición política frente a las desigualdades estructurales: denunciar la marginación histórica de los pueblos indígenas, visibilizar sus aportes al desarrollo sostenible y promover alianzas que fortalezcan políticas públicas inclusivas y culturalmente pertinentes.

En definitiva, no se trata solo de cambiar métodos sino de transformar la relación entre conocimiento, poder y territorio. Desde una ética del cuidado y el respeto mutuo, la ecología humana puede convertirse en una herramienta de descolonización del saber y en un camino para construir alternativas verdaderamente justas y sostenibles.

¿Cómo vincular investigación y necesidades comunitarias?

Para que la universidad establezca un vínculo genuino con las comunidades, especialmente indígenas y rurales, se requiere una transformación ética y estructural en la manera de concebir la investigación, la docencia y la extensión.

No se trata solo de “llevar conocimiento” desde la academia sino de reconocer y dialogar con los saberes locales, coconstruyendo propuestas de desarrollo justo y sustentable.

1. Extensión universitaria como espacio de diálogo

La extensión debe superar modelos asistencialistas y verticalistas, convirtiéndose en un espacio pedagógico, intercultural y transdisciplinario. El rol del extensionista pasa de ser transmisor de conocimiento a facilitador de procesos colectivos, alguien que escucha, aprende y actúa junto a las comunidades.

Este cambio también implica repensar institucionalmente los conceptos de “impacto” y “pertinencia”, para que reflejen verdaderamente la relevancia social de los proyectos académicos.

2. Coproducción de conocimientos

Es urgente incorporar en los programas académicos un enfoque horizontal de coproducción de saberes. El conocimiento empírico y espiritual de las comunidades debe tener el mismo valor epistémico que el científico.

La investigación deja de ser “sobre” las comunidades para ser “con” ellas. Esto requiere metodologías participativas, consentimiento informado, validación de resultados en terreno y respeto profundo por los tiempos, lenguas y cosmovisiones locales.

3. Interculturalidad transversal en la formación

La interculturalidad debe ser un principio central en la educación universitaria. Los estudiantes necesitan exponerse a realidades diversas —urbanas, rurales, indígenas— mediante prácticas vivenciales, pasantías y trabajo de campo, complementadas con espacios de reflexión crítica.

Así se supera la idea de que el conocimiento reside solo en libros o laboratorios, reconociendo la memoria colectiva, los relatos orales y las prácticas cotidianas como fuentes válidas de aprendizaje.

4. Compromiso con la autodeterminación comunitaria

La universidad debe apoyar la autodeterminación de las comunidades, facilitando procesos de planificación territorial participativa, manejo de bienes comunes y fortalecimiento organizativo.

También implica proporcionar herramientas técnicas y jurídicas para la defensa de sus derechos, incluyendo su derecho a existir como pueblos con historia, lengua y formas propias de gobernanza.

5. Relaciones de largo plazo basadas en confianza

Los vínculos entre academia y comunidades deben construirse sobre confianza, reciprocidad y ética del cuidado. Esto incluye garantizar procesos sostenibles, generar alianzas con organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y gobiernos locales, y adaptar los métodos de investigación para que no sean invasivos ni extractivistas, incorporando, por ejemplo, traductores indígenas y respetando ritmos culturales.

En síntesis, se requiere una praxis universitaria crítica, territorializada y comprometida, que no reproduzca relaciones coloniales sino que acompañe, escuche y camine junto a las comunidades en sus propios procesos de transformación.

La universidad debe convertirse en un actor aliado en la construcción de alternativas para la construcción de sus propios modelos de desarrollo, basadas en justicia ecológica, soberanía de los pueblos y diálogo de saberes.

Abordaje superficial vs. propuestas equilibradas

Lamentablemente, los problemas de los pueblos indígenas en Paraguay suelen ser tratados de manera superficial, fragmentada y descontextualizada. Las respuestas institucionales —cuando existen— son frecuentemente asistencialistas, episódicas o reactivas, sin un compromiso estructural ni una comprensión integral de las causas históricas y sociopolíticas que generan exclusión, despojo y desigualdad.

Los pueblos indígenas no son un “problema social” sino sujetos colectivos de derecho, portadores de conocimientos, culturas y formas de vida fundamentales para la sustentabilidad ecológica y la justicia territorial.

Sin embargo, sus demandas son a menudo invisibilizadas o reducidas a meros “conflictos de tierra”, sin reconocer que detrás hay procesos de pérdida de territorio ancestral, imposición cultural, abandono estatal, extractivismo y violación sistemática de derechos.

El caso del INDI

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) ejemplifica estas limitaciones. Históricamente, fue una institución con escaso poder real, recursos limitados, poca presencia territorial y reducida capacidad de interlocución política. Su diseño lo ubica más como una oficina de administración de precariedades que como un órgano capaz de impulsar políticas públicas interculturales, integrales y coconstruidas.

Además, la dirección del INDI ha estado marcada por criterios políticos partidarios más que por procesos de legitimación entre los propios pueblos indígenas. En muchos casos, la institución ha sido instrumentalizada y cooptada, en lugar de funcionar como puente de diálogo entre el Estado y las comunidades.

Las movilizaciones sistematicas sobre la Avda. Artigas de Asunción no son un hecho aislado sino la expresión de hartazgo acumulado y resistencia legítima frente al abandono estructural y al incumplimiento sistemático de compromisos del Estado paraguayo. Las demandas incluyen la recuperación de tierras, el respeto a los derechos colectivos, el acceso a servicios básicos y la participación en decisiones que afectan sus vidas.

Lo que se ve en las calles es la manifestación de un proceso más profundo de autoorganización y afirmación identitaria, que no puede seguir siendo tratado como una “molestia” para el tráfico o la imagen de la ciudad.

En muchos casos, la cobertura mediática estigmatiza estas movilizaciones, reforzando prejuicios en lugar de abrir espacios para comprender las causas estructurales del conflicto. No solo se recurre a la estigmatización, sino que también se alimenta un clima de odio o rencor, trasladando la responsabilidad a los pueblos indígenas y presentándolos como los culpables de que la ciudadanía no pueda cumplir con sus propias obligaciones.

Se requiere una transformación profunda en la manera en que el Estado, la sociedad y la academia se vinculan con los pueblos indígenas: no como beneficiarios pasivos, sino como actores políticos centrales, fundamentales para imaginar un Paraguay más justo, plural y sustentable.

¿Qué te pareció este artículo?

Federico Vargas Lehner

Docente investigador de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es ingeniero en ecología humana por la UNA, donde también obtuvo una maestría en gestión de la innovación, y cuenta con una especialización en soberanía alimentaria y agroecología emergente por la Universidad Internacional de Andalucía, España.

Su vínculo con las comunidades indígenas del Paraguay se remonta a la infancia, cuando desde los cinco años acompañó a sus padres y hermanos en los procesos de organización y defensa de los territorios. Su padre, Balbino Vargas Zárate, es reconocido como uno de los principales referentes de la lucha por la tierra en Paraguay, y su madre, Beate Lehner, una de las antropólogas más destacadas en la cultura guaraní. Ese entorno familiar marcó su vida y le dio la posibilidad de crecer dentro de las comunidades, acumulando más de treinta años de experiencia directa en procesos de resistencia, gobernanza comunitaria y construcción de alternativas sostenibles.

De este modo, su formación académica se complementa con una trayectoria de vida que integra conocimiento científico, compromiso social y una comprensión profunda de las realidades indígenas desde dentro de los territorios.